目次

ボーリング調査

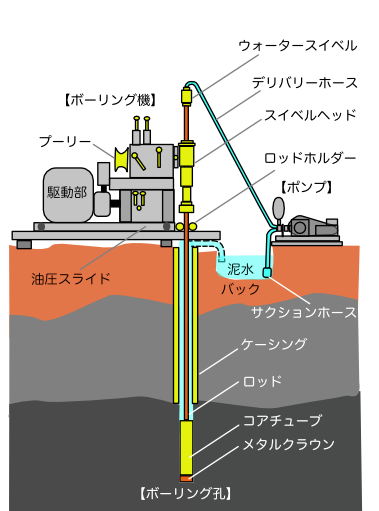

地中がどのような状態なのかを知るために、地盤の一部分を目的の深さから地上まで引き上げ、実際に目視し手に取って確認ができる、ボーリングは地質調査の本質を象徴する技術といえる普遍的に信頼性の高い調査方法です。

【ボーリング調査の概要図】

計画する建物が鉄筋3階建て以上の重量ある構造になる場合はこの調査が必須になります。また地上5階建て以上の建物を計画する場合は支持層(硬い地盤)が5m以上連続するまで深く掘削して確認する必要があります。

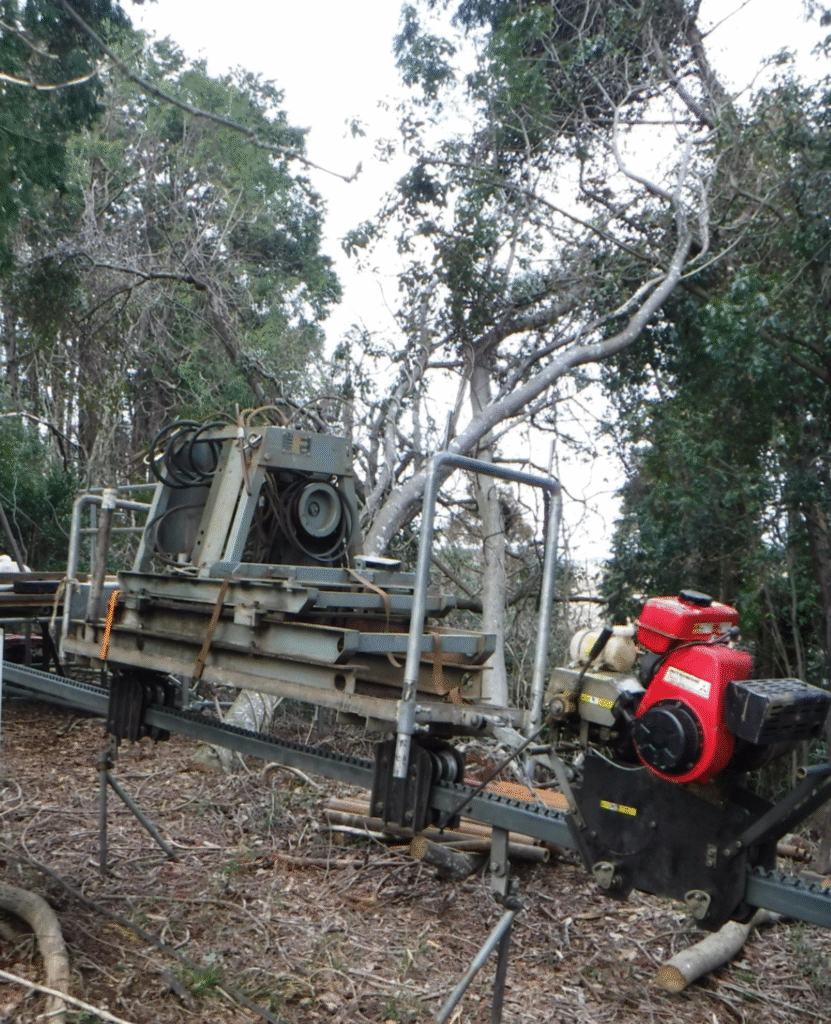

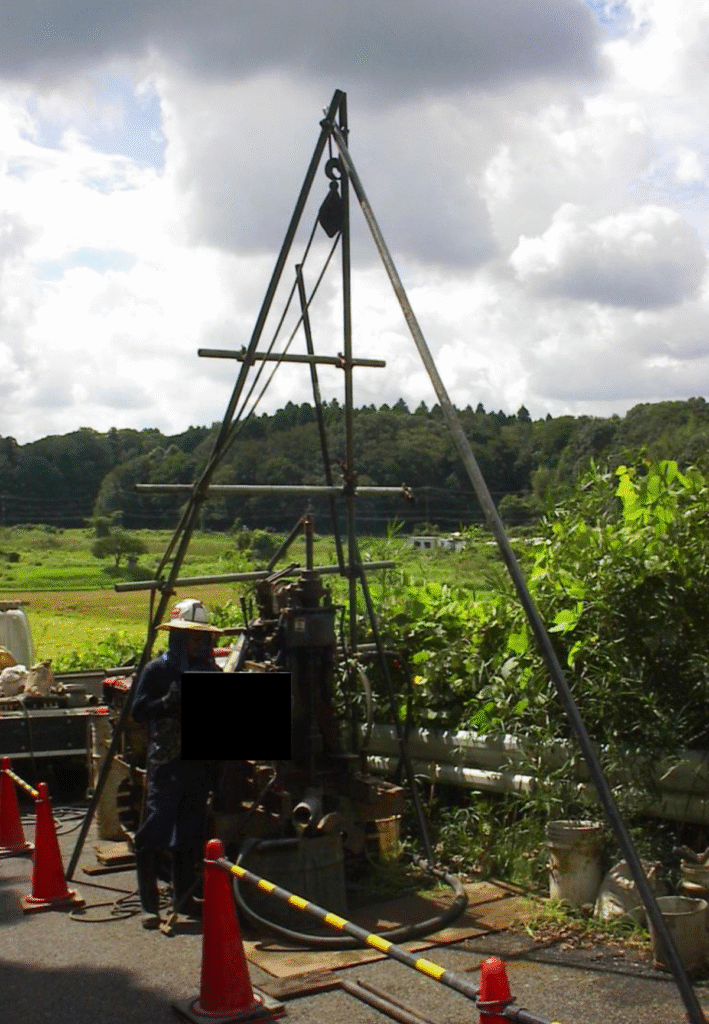

この調査方法は建築計画以外にも用途が広く、道路のない山奥へモノレールを架設までして運ばれ、海の上でも水上足場を架設までして必要とされるほど、これに勝る代替えの技術は半世紀以上も現れていません。

★ おもな技術

- 標準貫入試験

- 孔内(水平)載荷試験

- 現場透水試験

- 土質試験サンプル採取

- コア試料採取

- 各種検層(PS検層 電気検層ほか)

◆ 特長

- 深くに位置する地層を目視で確認できる唯一の方法である

- 地層とその深度を最も正確に把握できる

◆ 注意点

- 駆動時:ディーゼルエンジン駆動の場合(大多数がこの駆動)は特に住宅地において騒音となる

- 搬入:狭小スペースへの搬入(人肩運搬)が不可能な場合がある

- 給水:掘削時に孔内へ水を循環させる。

- 地中埋設管:道路上での調査はインフラ設備(電気・ガス・水道・電話)の事前確認が必要となる

標準貫入試験

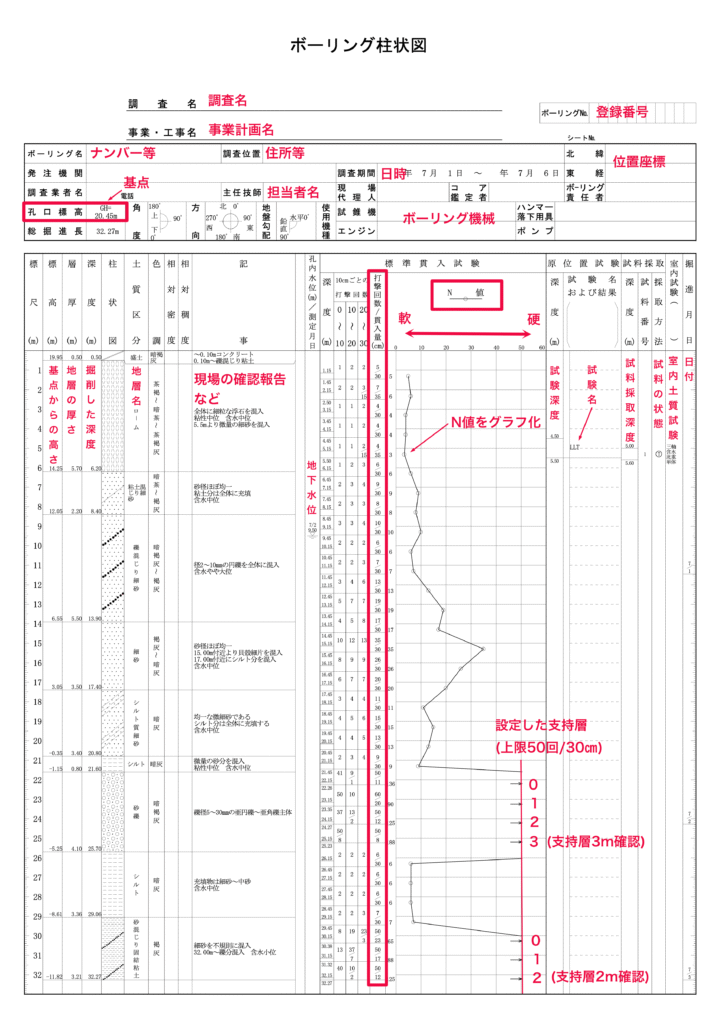

地質調査、設計関係者のあいだでN値と呼ばれる数値は、地盤の硬さを意味しており、標準貫入試験は地盤の硬軟を把握し、試料の観察による土質判定を行います。ボーリング調査時にN値と地層の確認を同時に行う原位置試験です。

ある規定の高さから半自動落下装置(おもり)を自由落下させます。その重量により地中に鋼管(STPサンプラー)が喰い込みますが、その先端を30cm喰い込んで沈ませるために必要になる、錘を落下させる回数がN値となります。目的に合わせて30回、50回などを支持層確認として回数の上限を設けます。 STPサンプラーにより採取された試料(重さで喰い込む際に鋼管の中に入る土)により、地層を目視で確認することもできます。

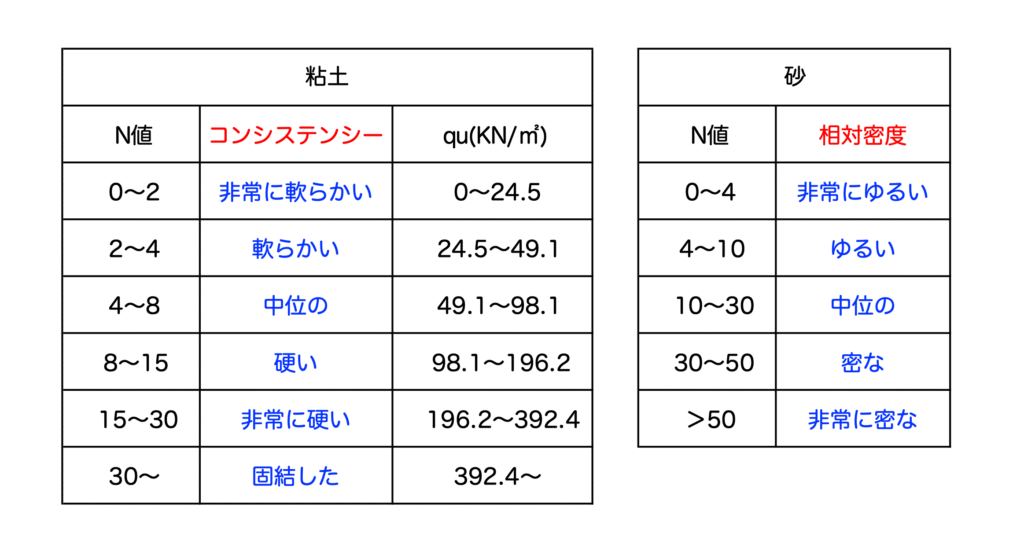

標準貫入試験によるN値と土質の状態は下記の表の通り区別され形容されます。コンシステンシーは粘性土やコンクリートなどの硬さや粘着力により変動する抵抗の状態を示します。砂の相対密度は基準とされる密度に対しての詰まり具合を示します。

【N値とコンシステンシー(粘土)および相対密度(砂)】

■柱状図

ボーリング柱状図は標準貫入試験によるN値のほか、地下水位、原位置試験の深度、乱れの少ない試料採取の深度、などボーリング調査の内容をまとめた図表で、ボーリング調査後もその土地の地盤情報として、後世にも役立つ参考資料です。

【ボーリング柱状図の記載情報】

★ おもな用途

- 建築・土木計画のためのボーリング調査に付随

★ おもな目的

- N値による地盤の軟硬を確認

- 地盤の試料を採取(ペネ試料)

★ 数値・結果

- N値(回)

- ボーリング柱状図

◆ 特長

N値による地盤の確認ができる

採取した試料から地盤の状態を直接確認できる

◆ 注意点

ハンマー(錘)の落下による金属音が近隣住宅への騒音となる場合がある

孔内水平載荷試験

孔内載荷試験(正式名称が近年に変更)はゴムチューブもしくは載荷板をボーリング孔(試験孔)内で膨張させ、試験孔の側面(孔壁面)への圧力による変位量を測定します。K値という数値により水平方向での地盤の硬さを確認できる試験方法です。杭基礎工事が予定される建物の調査では必須の原位置試験です。この試験はほかにLLT、K値など別の通称でも呼ばれています。

【孔内水平載荷試験の概要】

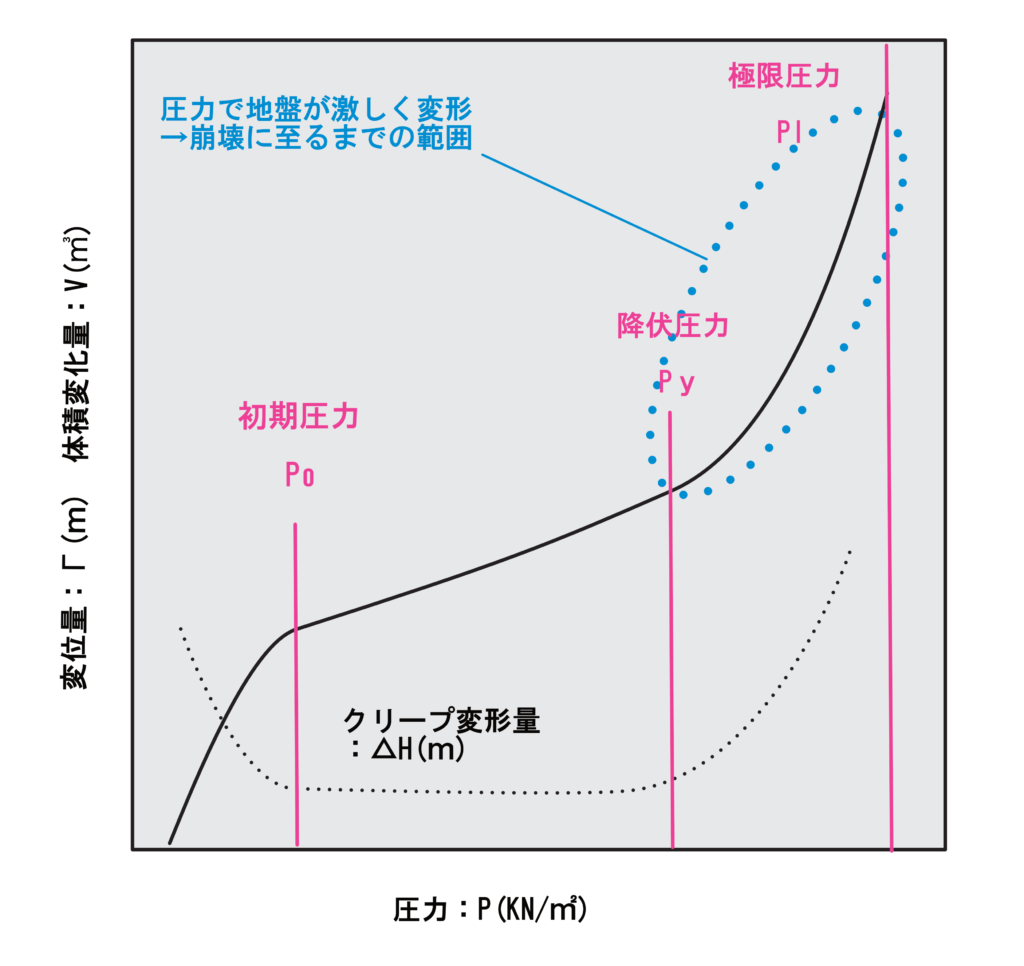

下のグラフ図は試験で記録した圧力と変位の関係を図(P〜V、△V曲線)に表したものです。この曲線から圧力に関する土質定数が算出されます。図の降伏圧力(Py)から極限圧力(Pl)までの曲線部分は、孔壁が地耐力以上の圧力により、膨張から破壊に至るまでの変位を示しており、どの程度の圧力まで地盤が変形をせずに耐え得るのかを表しています。

【圧力-変位量・圧力‐クリープ変形量の関係図(P〜V、△V曲線)】

★ おもな用途

- 杭基礎を予定する建築・土木計画のボーリング調査に付随

★ おもな目的

- K値で地盤の軟硬を確認

- 地盤の変形特性を知る

★ 数値・結果

- 変形係数:E (KN/㎡)

- 地盤反力係数:K

- 初期圧力:Po

- 降伏圧力:Pf

- 極限圧力:Pl

- 圧力-変位量の関係図(P〜V、△V曲線)

◆ 特長

- 水平方向の地盤の強度が精度よく確認できる

- 試験結果(変形係数E・K値)はほかの地盤定数との応用性が高い

◆ 注意点

- 殆どの機種がガスを使用している