●室内土質試験とは

現地で採取した土(試料)の性質・属性について、どのような地盤であるか数値化させて確認する試験です。建物・構造物の計画においては土(=地盤)は基礎に関わる建造物の材料の一部分とする考え方もあり、現地ボーリング調査と並んで室内土質試験の結果は目的への過程で必須情報となります。

目次

含水比試験

★ おもな目的

- 土の中に含まれる水分の比率を割り出す

- 土の状態を把握

★ 数値・結果

- 含水比率 W(%)

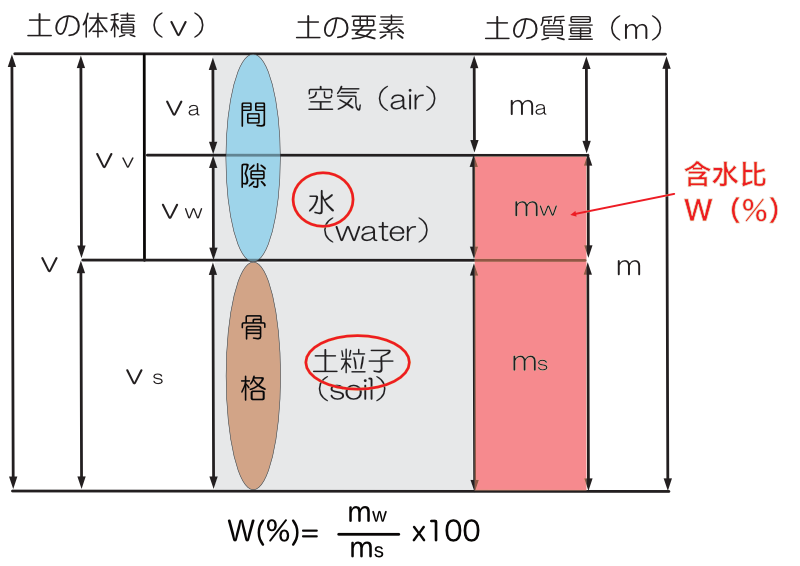

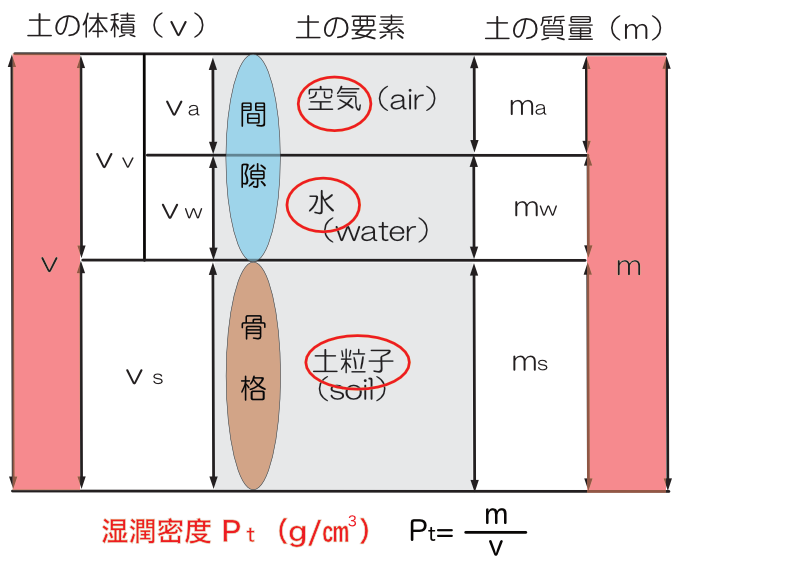

■含水比試験は試料から間隙(隙き間)に含まれる水の含み具合=含水比率 w(%)を算出します。土(=試料)は「土粒子」「水」「空気」の三要素で成り立っています。土の含水比は土を構成している土粒子の質量と、含まれている水の質量との比率で示されます。摂氏110℃を基準とする炉乾燥により試料の水分を蒸発させ、乾燥した試料の質量を再び計り算出します。(炉乾燥法) 含水比はあらゆる土質試験に必須の要素です。

【含水比:土の構成】

土粒子の密度試験

★ おもな目的

- 体積質量を割出す

- 土の状態を把握

★ 数値・結果

- 土粒子の密度 Ps(g/c㎥)

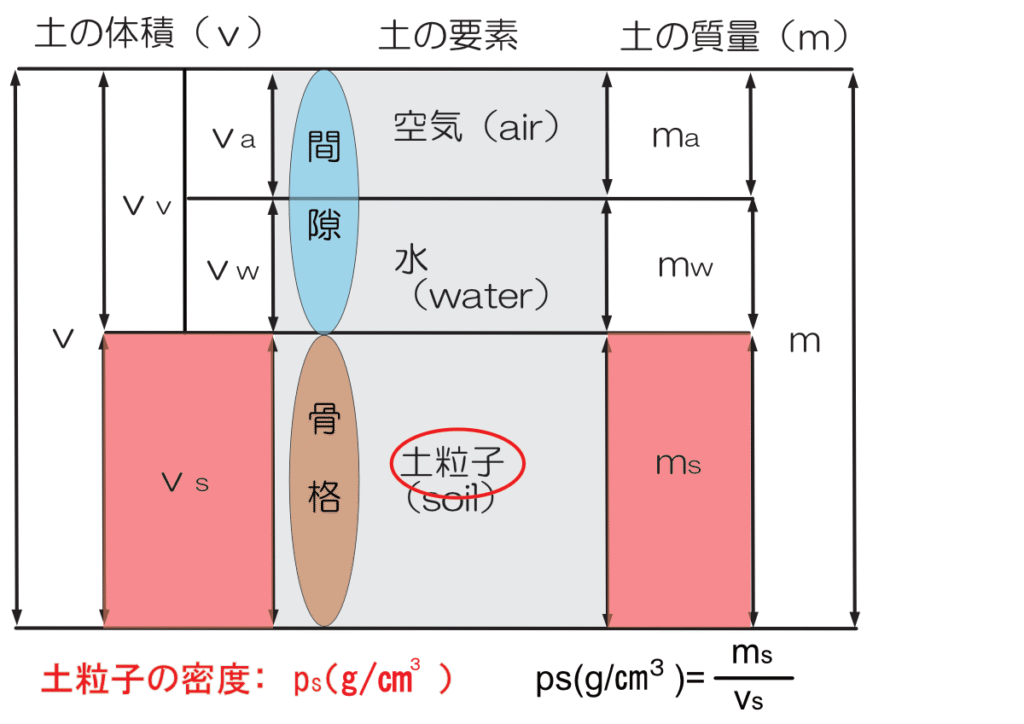

■土粒子の密度試験は「土粒子部分(間隙を除いた)」の単位体積質量ps (g/㎥)を求めます。一般的な無機質土における土粒子の密度は、2.6~2.8 g/cm3の範囲にあるとされています。数値がこれよりも低い場合は有機物の混入が、逆に高い場合には鉱物類の含有による影響があるとされています。

【土粒子の密度:土の構成】

粒度試験

★ おもな目的

- 土粒子の粒径を測り特性を示す

- 粒径区分により土質を分類

★ 数値・結果

- 均等係数 Uc

- 曲率係数 U’c

- ふるい分析 粒径( mm)と通過質量百分率(%)

- 沈降分析 粒径( mm)と通過質量百分率(%)

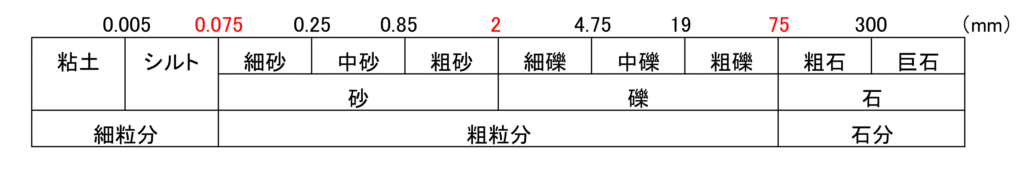

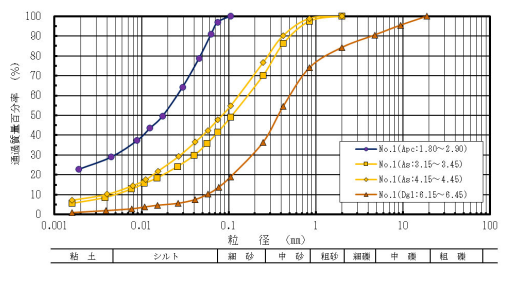

■粒度試験は土粒子の状態を把握し土質を分類します。試料に含まれる土粒子の粒径(粒の大きさ)の分布の状態を粒度と呼び、粒径それぞれの割合をグラフ(粒径加積曲線)に表して評価します。土の粒子の大きさとその含まれる量を割り出し、粒度特性を確認する試験です。下の表の通り粒径により土粒子は区分され、細かい方から細粒分、粗粒土(砂質土~礫質土)、石分にそれぞれ分類されます。

【土粒子の粒径による区分】

また下の図は粒径加積曲線と呼ばれるもので、縦軸は粒径の占める割合(%)を、横軸は粒径の分布(mm)を示します。土粒子の粒径別に分布する範囲を示し、どの大きさの粒子がどのくらいの比率で含まれているのか判ります。粒径が広い範囲にわたって分布している(曲線が0.001~100まで横軸方向に長い)試料は締固めに適していると考えられ、逆に曲線が狭い範囲に集まる場合は「分級された」状態と言え、締固めには理想的ではないと考えられています。

【粒径加積曲線】

湿潤密度試験

■湿潤密度試験は土粒子のみではなく「土全体」の単位体積質量pt(g/㎥)を計算します。試験には乱れの少ない試料採取が必要です。湿潤密度は土の自重の計算に使用され、種々の工学計算に重要な物理定数です。一般に粘性土でρt=1.2~1.8g/cm3,砂質土でρt=1.6~2.0g/cm3,関東ロームでρt=1.2~1.5g/cm3を示すことが多くあります。

【湿潤密度:土の構成】

一軸圧縮試験

■鉛直方向への硬さである一軸圧縮強さ:(qu)を求める試験で、最も行われる頻度の高い試験です。試験には乱れの少ない試料採取が必要です。試料を円柱状の供試体(整形された試料)の側面の拘束を排除した状態で、鉛直方向へ毎分1%のひずみが生じる割合の圧力を継続的に掛けて圧縮応力=一軸圧縮強さ:(qu)を測定します。

三軸圧縮試験 UU

■地盤の地耐力を知るためにせん断抵抗角:(φ)と粘着力:(C)を求める試験です。これにより長期許容支持力:(KN/㎡)として地盤の強度を数値化します。試験には乱れの少ない試料採取が必要です。

圧密試験

■圧密試験は荷重による沈下のおそれを解析します。建物自体の荷重が誘因となり間隙空気、地下水、地層区分などの要素から地盤が沈下を起こすことがあります。地盤沈下には液状化や空洞化などさまざまな要因がありますがこの試験は圧密沈下を目的としています。その圧密には2つの現象があります。一つは土粒子の体積そのものが減少(圧密)する場合と、土粒子の体積はそのままで形状が変化(せん断)する場合があります。その量と時間が重要であり、圧密沈下量と沈下時間の降伏曲線を割出し、最終的な圧密降伏応力(Pc)を求めます。試験には乱れの少ない試料採取が必要です。

締固め試験

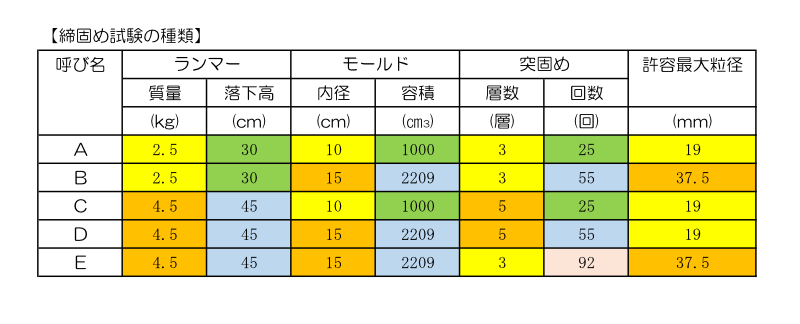

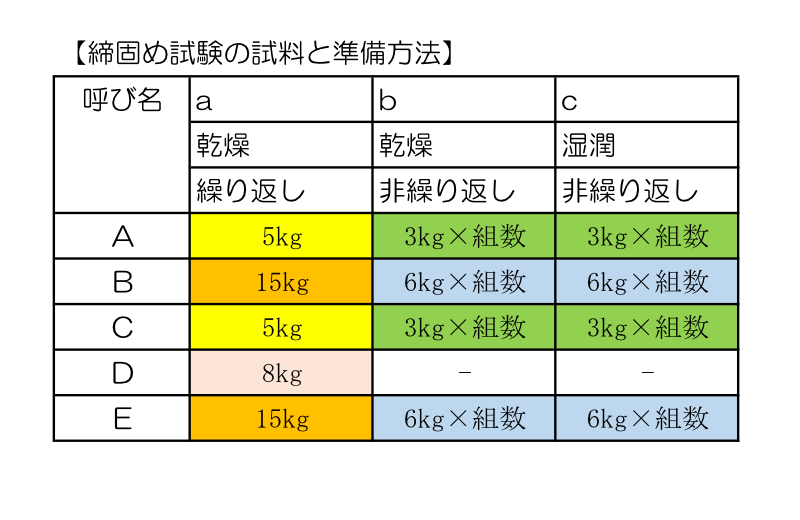

■締固め試験は堤防、法面などの盛土築堤の計画の際に行われます。盛った土が崩れないよう転圧をして固めますが、実際に使用される材料土の適性を把握して、最大乾燥密度と最適含水比の確認を行うことにより、最適な盛土の締固め管理を検討します。下記の表の各呼び名はその条件を規格化したもので、実際の材料土により適した方法を選択して落下と突固めの試験を行います。

【締固め試験の種類と方法】

組み合わせがこれだけあるのは材料土の特性が多様なためで、例えば火山灰性粘性土のように、一度自然の現状が崩れると締め固めが再現されない特性がある場合は非繰り返しの試験をするなどの考慮をします。

【締固め試験の試料の使用方法と準備する量】

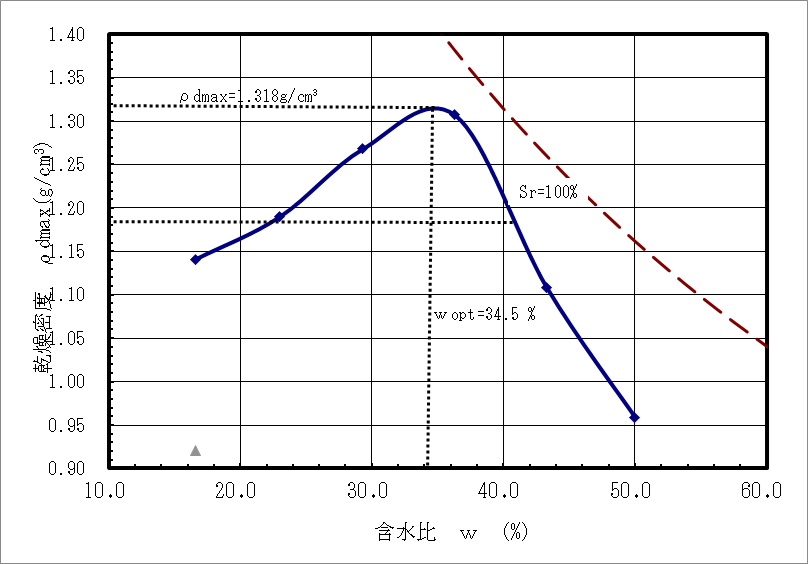

締固め曲線は上に凸の曲線になり、その縦軸の最大値を最大乾燥密度ρ d maxと呼び、その最大値を与える含水比を最適含水比wopt といいます。不飽和土(乾いた土)を最も効果的に締固めるために最適な含水量が重要になりますが、次の図はその関係性を示すグラフであり、縦軸は乾燥密度、横軸は含水比を表します。

【締固め曲線】

CBR試験★

★ おもな目的

- 道路・駐車場の舗装構成を設計

- 舗装の材料選定と強度の設定

★ おもな数値・結果

- CBR値(%)

- (貫入量2.5㎜における)荷重強さ(MN/㎡)

- 荷重強さ-貫入量曲線(図)

- 乾燥密度-含水比曲線(図)

- 乾燥密度-CBR曲線(図)

- 等地換算厚TA

■CBR試験

駐車場や車道などを造成する際に行います。路床・路盤としての地盤の強さを調べて舗装構成などを検討するための室内土質試験です。民間事業ではおもに店舗・施設の駐車場設計などの際に試験を行います。公共事業では一般車道の土木事業計画が主な目的ですが、計画道路の交通量(舗装計画交通量)とそれに準ずる舗装の強度(等地換算係数)、耐用期間(設計期間)などを考慮して、舗装構成の設計(設計CBR)のために、舗装の材料の選定と締固め強度の設定を行います。

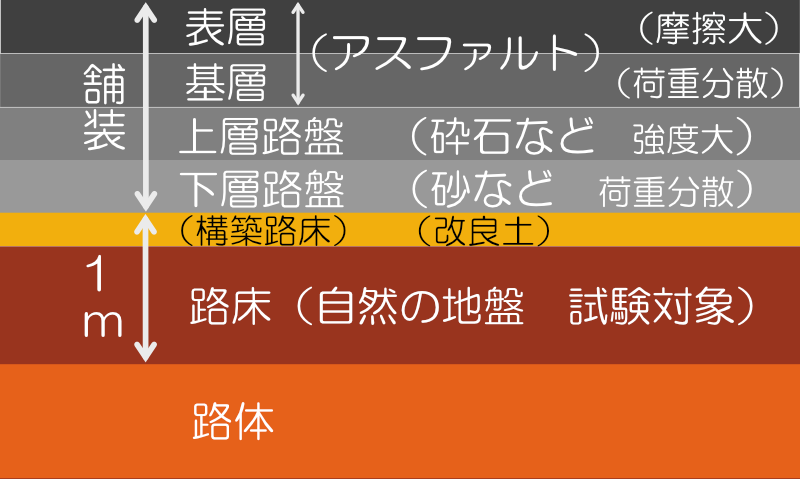

【舗装構成の例】

試験結果により路床地盤が軟弱な場合などには修正(改良CBR)が行われます。試験結果の最大乾燥密度を目標90%もしくは95%となるよう設定を修正をします。改良CBRは当初から必須で予定されているとは限らず、設計CBRの試験結果から必要な場合に再び試料採取も含めて行われるケースもあります。

CBR(=路床支持力比)は貫入量2.5mmにおける荷重の強さ(MN/㎡)で表されます。規定の方法により設計の段階で地盤を2~8の数値に評価し(CBR値(%))、その値が2もしくは3未満の評価となる場合は、そのアスファルト設計のままでは不適合の可能性があることを示しています(改良CBRの検討)。試験の試料は現地で採取した乱れの少ない試料(現状土)、もしくは崩れた試料(変状土)、のいずれの状態でも行なわれます。試験は下記の作業過程ののちデータ整理されCBR値の結果として示されます。

【CBR試験の概要と流れ】

- 含水比測定→

- 供試体作成と突固め→

- 吸水膨張試験→

- 貫入試験→データ整理(荷重強さ-貫入量曲線ほか)

■配合試験と六価クロム溶出試験

改良CBRでは舗装に用いられる添加剤の選択と最適な締固めの程度が重要な検討事項になります。また改良土のセメント系固化材・添加剤の使用については環境省基準による六価クロム溶出試験を行い、その濃度を測定します。

■現場CBR試験

室内土質試験は行わず現地での測定結果からCBR値を確認する試験方法があります。CBR試験(室内)とは作業の行程が全く異なり、現地作業は平板載荷試験の荷重測定の方法に似ています。(室内)CBR試験よりも詳細の解析情報が少ないですが、費用を掛けずに行えるメリットがあります。交通量が比較的に少ない計画でおもに行われています。